Modulo di contatto

Monitoraggio dilatometri in pozzi profondi (borehole dilatometers)

Per il monitoraggio e lo studio delle sorgenti vulcaniche risulta di notevole importanza riuscire a misurare con estrema precisione le variazioni di strain che subisce la roccia superficiale (cioè la deformazione che subisce in seguito all'azione di una forza).

Questo obiettivo è perseguibile attraverso l’utilizzo di strumenti in generale noti come borehole strainmeters (strainmeter in fori profondi trivellati), che solitamente sono installati in fori profondi (> 100 m) per attenuare i disturbi ambientali e migliorare la rilevazione di segnali fini (Fig. 1, 2, 3).

Questi strumenti sono predisposti per rilevare le componenti dello strain a cui è sottoposta la roccia a loro circostante, e nel caso in cui misurano la componente totale volumetrica dello strain sono definiti e noti come borehole dilatometers (dilatometri in fori profondi trivellati). I dilatometri da pozzo sono gli strumenti più sensibili alle variazioni dello stato degli sforzi finora realizzati a fini geofisici (sensibilità nominale DV/V fino a 10 -12 ).

Figura 1. Etna, M.te Egitto. Fasi di installazione di un dilatometro in pozzo trivellato.

Figura 2. Etna, M.te Scavo. Fasi di installazione di un dilatometro in pozzo trivellato.

Figura 3. Etna, Pizzi Deneri. Fasi di installazione di un dilatometro da pozzo.

Lo strumento di base consiste di un tubo cilindrico riempito di specifico fluido (solitamente olio di silicone), che viene installato in un foro trivellato ponendolo in contatto con le pareti rocciose del foro attraverso l’utilizzo di appositi cementi ad alta espansione, che consentono un perfetto accoppiamento strumento- mezzo. La variazione di livello del fluido interno indotta nello strumento dalla variazione dello strain nel mezzo circostante è quindi misurata con estrema precisione attraverso un apposito sensore.

La risposta e l’accuratezza finale dipendono da vari fattori quali la buona riuscita dell’accoppiamento strumento – mezzo circostante, la qualità della roccia dove si installa lo strumento, possibili disturbi ambientali (movimenti di falda, pressioni di poro indotte dalle piogge, variazioni profonde di temperatura). Pertanto, la risposta finale dello strumento si deve verificare con apposite tecniche di calibrazione in situ, dopo che è stata completata l’installazione. La tecnica più diffusa è quella di confrontare la risposta strumentale con le variazioni mareali lunari attese sulla Terra (variazioni di strain attese dell’ordine 10 -9 ).

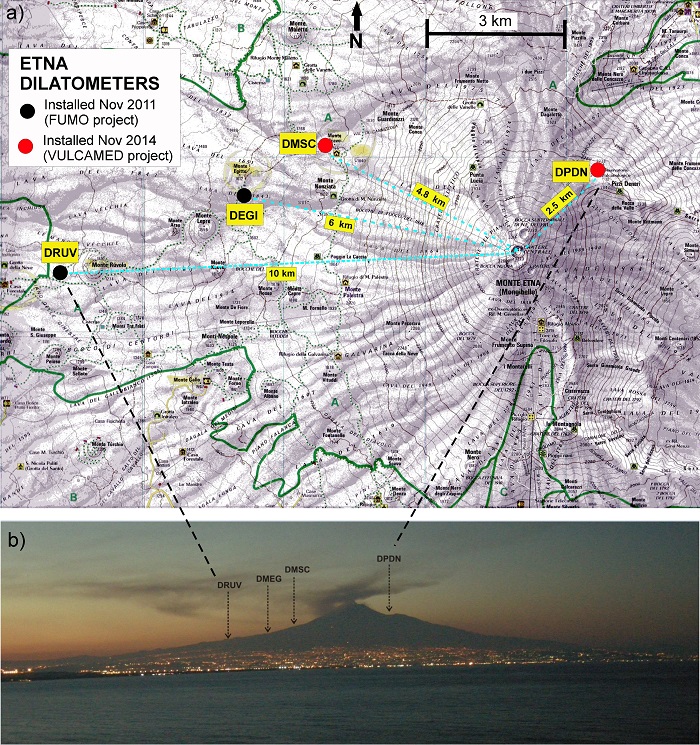

Dopo una lunga fase preparatoria sull’Etna è stata installata una rete composta da 4 dilatometri installati in pozzi trivellati sino a profondità comprese tra i 120 -200 metri. Questa attività è avvenuta in due fasi successive (2010-2011 e 2014), rispettivamente supportate da due progetti di ricerca FIRB e PON. Tre dei siti prescelti si trovano nel versante occidentale dell’Etna presso presso Monte Ruvolo (DRUV), Monte Egitto (DEGI) Monte Scavo (DMSC) posizionati a distanze dal Cratere Centrale rispettivamente di 10 km, 6 km e 4.8 km. La quarta stazione è stata installata in località di Pizzi Deneri (DPDN), in prossimità dell’omonimo osservatorio vulcanologico di alta quota (2800 m s.l.m.), distante circa 2.4 km dal Cratere Centrale (Fig. 4a ).

La rete è stata dunque realizzata con le installazioni poste lungo un profilo in direzione radiale con distanze crescenti dall’area sommitale verso il fianco esterno del vulcano. Questo con lo scopo di ottenere anche un modellazione delle sorgenti attraverso il decadimento dei loro effetti di strain con la distanza di registrazione (Fig. 4b).

Figura 4. a) Mappa dell’Etna con l’ubicazione dei siti della rete dei dilatometri in pozzo. b) Foto del golfo di Catania con l’Etna vista da Sud. Sul profilo O-E sono indicate le posizioni dei siti delle stazioni dilatometriche.

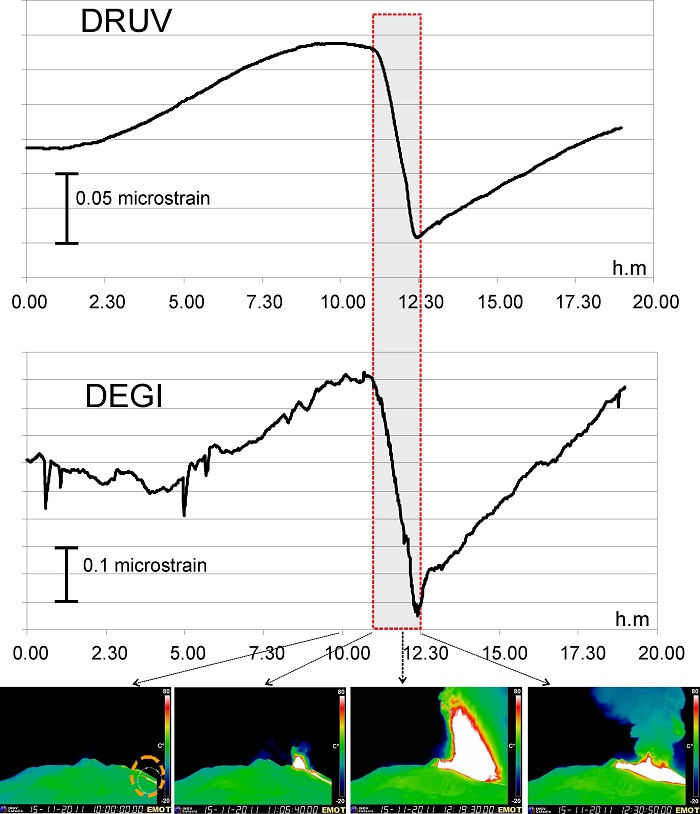

Sull’Etna la rete dilatometrica si è rivelata uno strumento efficace sia nel registrare ad altissima sensibilità le variazioni di strain dell’edificio vulcanico in risposta alle differenti attività eruttive (fontane di lava, attività effusiva, intrusioni) (Fig. 5) che nel contribuire alla definizione delle caratteristiche e meccanismi della sorgente vulcanica, nonché dei volumi emessi.

Figura 5. Variazioni di strain registrate durante la fontana di lava del 15 novembre 2011

Monitoraggio Satellitare

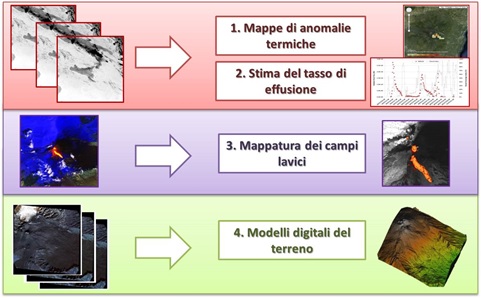

L'analisi di immagini satellitari multispettrali costituisce uno strumento essenziale per il monitoraggio termico dell’attività vulcanica, fornendo osservazioni frequenti, a basso costo, anche su aree difficilmente rilevabili dal suolo. All’INGV vengono sviluppati algoritmi per il monitoraggio vulcanico basato sull’analisi di immagini satellitari multi-sensore. L'uso combinato di sensori con differenti caratteristiche spaziali e temporali si è rivelato uno strumento robusto e affidabile per l’individuazione e il tracciamento degli eventi vulcanici.

In particolare vengono processati: (i) dati ad alta risoluzione temporale e a bassa risoluzione spaziale, come le immagini acquisite dai sensori EOS-MODIS e MSG-SEVIRI, per l’individuazione dell’eventuale attività termica e la stima del tasso effusivo; (ii) dati a più bassa risoluzione temporale, ma ad alta risoluzione spaziale, come le immagini acquisite dai sensori Sentinel-2 MSI e Landsat-8 OLI, per la localizzazione delle zone interessate dall'attività termica e la mappatura dei campi lavici; (iii) dati ad altissima risoluzione spaziale acquisiti in configurazione stereo o multi-view, come le immagini Pléiades o WorldView-3, per la generazione di modelli digitali del terreno.